Die Akademie als Haifischbecken

Kunstakademien sind ein Hort der Freiheit? In der Münchner Version muss die Studentenschaft egomanische Tiraden statt Wissensvermittlung ertragen, persönliche Angriffe abwehren und an einem gänzlich subjektiven Bewertungssystem verzweifeln. Der 1992 geborenen Regisseurin Camilla Guttner ist das Terrain einer Kunsthochschule nicht unbekannt. Sie hat erst an der Akademie in München bei Sean Scully Malerei studiert und schloss danach ein Regiestudium an der dortigen Hochschule für Fernsehen und Film an. Das lässt nicht darauf schließen, dass sie die erste Ausbildung beflügelt hat. Dies merkt man auch ihrer Satire "Die Akademie" an, die nun als Stream verfügbar ist. Man spürt die Sehnsucht nach der vergangenen Jugend zwischen Club- und Konzertbesuchen, neuen Freundschaften und der intensiven Suche nach dem eigenen Standpunkt.

Auffällig an dem studentischen Personal ist, dass es keinen Wert auf einen befruchtenden inhaltlichen Dialog legt. Man bildet Fronten, tauscht sich über anstehende Events aus und kommentiert die Entgleisungen der ausschließlich männlichen Professoren. Konkurrenz und Missgunst dominieren die Beziehungen, es wird intrigiert und gemobbt, bis sich die Leinwände biegen. Die Lehrenden sind da keine Hilfe, denn als Subversive vom Dienst gießen sie noch Öl ins Feuer und machen den Unterricht zu einem psychisch belastenden Spießrutenlauf. Damit keine depressive Stimmung aufkommt, lässt die Regisseurin zur Belustigung der Fraktion "Ist das Kunst, oder kann das weg" allerlei schräge Typen durch das Münchner Lehrgebäude laufen.

Guttner, die auch das autobiografisch gefärbte Drehbuch geschrieben hat, schildert den Verlust von Illusionen am Beispiel von Jojo, die in der Meisterklasse des weltbekannten Professors Robert Copley aufgenommen wurde. Gespielt wird der auf den ersten Blick sanfte Vieldenker, der bei seinen Bildanalysen nicht mit kitschigen Lebensweisheiten geizt, von Jean-Marc Barr. Andreas Lust mimt, was er am besten kann: Als pöbelnder, sexistischer und misanthropischer Skandalprofessor glänzt er mal wieder im Rollenfach des übergriffigen Kotzbrockens, der regelmäßige Protestdemos gegen sich provoziert.

Verständnis dafür, dass Jojos Bilder über Nacht verschwunden sind, hat keiner der beiden. Allmählich dämmert es ihr, dass ihre Probezeit hart erkämpft werden muss, zumal bereits Gewinn witternde Galeristen und meinungsfreudige Sammler die Akademie-Ateliers heimsuchen.

"Die Akademie", unter anderem bei Apple TV

"Die Akademie", Filmstill, 2025

Die Kunst des Küssens

Was haben Gustav Klimt, Erich Honecker und Leonid Breschnew sowie Judas Iskariot gemeinsam? Genau, sie alle sind für einen Kuss berühmt, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise. Die Verschmelzung zweier Münder oder die Berührung von Lippen und Gegenständen kann vieles bedeutet. Der Akt kann Zeichen von Leidenschaft, Fürsorge oder Demut sein - aber auch eine Form von Gewalt oder ein politisches Statement. Der Film "Just a kiss? Eine Geschichte des Küssens" begibt sich auf die Spur des Phänomens - und stellt zunächst einmal fest, dass Bussis nichts Urmenschliches sind. Denn geküsst wird bei weitem nicht in allen Gesellschaften. Die intime Geste ist also etwas kulturell Geformtes.

Kein Wunder also, dass sie auch in der Kunst und im Film eine große Rolle spielt. Der Film zeigt einige ikonische Beispiele, beispielsweise das Jugendstilgemälde "Der Kuss" von Gustav Klimt, das mittlerweile auch als immersive digitale Erfahrung existiert. Zu Wort kommen außerdem der Kulturwissenschaftler Hektor Haarkötter, die Kuratorin Anna Grosskopf und die Performance-Künstlerin Nezaket Ekici. Letztere hat das nonverbale Lippenbekenntnis zu einem echten Kraftakt gemacht. In ihren Aktionen küsst die Schülerin von Marina Abramović stundenlang Objekte und ganze Räume. Und verwischt so die Grenze zwischen Liebe, Arbeit und Ritual.

"Just a kiss? Eine Geschichte des Küssens", 3-Sat-Mediathek, bis 30. Juni 2027

Die Performance-Künstlerin Nezaket Ekici in "Just a Kiss? - Eine Geschichte des Küssens", 2025

Der furchtlose Blick der Fotografin Libuše Jarcovjáková

Prag, 1968: Die junge Libuše Jarcovjáková hält mit ihrer Kamera fest, was im sozialistischen Regime keinen Platz hat: die Erschöpfung der Arbeiterinnen und Arbeiter in einer Druckerei, das flirrende Nachtleben in verrauchten Kneipen, Rausch und Nacktheit. Ihre Momentaufnahmen erzählen von dem Verlangen, das Leben nach den eigenen Regeln zu leben – roh und ungeschönt. Als Akt der Freiheit.

Die Regisseurin Klára Tasovská hat aus Jarcovjákovás Fotos und Tagebüchern einen Film montiert, der nun bei Arte zu sehen ist - ein poetisches Porträt über Kunst, Identität und Widerstand, das sechs Jahrzehnte umspannt, von der unterdrückenden ČSSR über das West-Berlin der 80er-Jahre, Japan und zurück ins Prag der eigenständigen Tschechischen Republik. "Am Fotografieren gefällt mir die Verbindung mit Menschen, das Hineinfühlen in fremde Geschichten und als Person Teil der Geschichte zu werden", sagte Jarcovjáková kürzlich im Monopol-Interview. Daher gefalle ihr der subjektive Ansatz des Films über sie: "Ich habe in meinem Œuvre bewusst entschieden, nichts zu zensieren und nichts zu verstecken. Für mich ist mein Werk nicht nur Ausdruck meines Egos, sondern etwas Universelles - etwas, das für viele Generationen und Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt relevant sein kann."

"Libuše Jarcovjáková: Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte", Arte-Mediathek, bis 4. September

Filmstill aus "Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte"

Kämpfen um Freiheit

Der Kontrast könnte nicht größer sein. Bis vor kurzem bestand Sarah Reisingers Profession noch darin, sich als Mixed-Martial-Arts-Kämpferin blutüberströmt auf dem Boden zu wälzen, eingeklemmt in den Griff ihrer Gegnerin. Die Karriere ist nach einer peinlichen Niederlage vorbei, und die Wienerin landet finanziell und emotional in einem schwarzen Loch.

Aus diesem hilft ihr ein ungewöhnliches Angebot heraus: Sie soll in Jordanien drei betuchte Schwestern trainieren. Im Bewerbungsgespräch mit dem freundlichen Bruder deutet nichts darauf hin, dass die Familienverhältnisse kompliziert sein könnten. Erst vor Ort in Amman dämmert es Sarah allmählich, dass die außerhalb der Stadt gelegene Luxusvilla ein Teenager-Gefängnis ist.

Lust auf die Lektionen haben die launischen Schwestern nicht wirklich. Die Stimmung ist bleiern, daily soaps sind die einzige Abwechslung. Während sie selbst täglich zurück ins Hotel gefahren wird, darf das Trio das Gelände nur unter Aufsicht verlassen, wenn es in einer Mall shoppen gehen will. WLAN gibt es nicht, die Privaträume sind tabu. Trotzdem locken die Schwestern ihre zunehmend verunsicherte Trainerin dorthin. Nicht ohne Grund, denn ein viertes Mädchen wird hier scheinbar in ihrem Zimmer misshandelt und muss dringend in Sicherheit gebracht werden.

"Mond" ist nach "Sonne" (ebenfalls bei Mubi zu sehen) der zweite Spielfilm der im Irak geborenen kurdisch-österreichischen Regisseurin Kurdwin Ayub. Sie zeichnet meisterlich den Clash der Kulturen nach, und damit auch die Ungleichzeitigkeit der geschlechtsspezifischen Freiheiten und Zwänge.

Choreografin und Künstlerin Florentina Holzinger blüht in ihrer ersten Filmrolle als Arbeitsmigrantin in einer fremden Umgebung auf, auch wenn das bei ihr bedeutet, sich ganz und gar einem Wechselbad der Gefühle hinzugeben. Die Hoffnung auf einen Neuanfang wird abrupt von der Einsicht zerstört, das Werkzeug in einer Intrige zu sein. Der Aussicht auf einen privilegierten Job folgt die Ernüchterung, ein auswegloses Drama.

Erstaunlich ist das Erzähltempo, das Genreregeln ignoriert und sich immer wieder kunstvolle Verschnaufpausen gönnt. Sarah, im Westen das Sinnbild einer starken Frau, kann noch so ihren Körper trainieren – zu einer Actionheldin gegen eine undurchsichtige Übermacht taugt sie nicht.

"Mond", auf Mubi

Filmstill "Mond" mit Andria Tayeh, Celina Antwan, Nagham Abu Baker und Florentina Holzinger

Von allem genau richtig zu viel

Die New Yorkerin Jessica verliert ihren Freund an eine Influencerin, der sie zwanghaft auf Social Media folgt. In wütenden Handy-Videos kommentiert sie die Romanze, aber will sie wirklich wieder bei ihrer Familie unter einem Dach mit drei Generationen verschrobener Frauen und Kinder leben? (Ihre scharfzüngige depressive Schwester wird von Serien-Autorin und -Regisseurin Lena Dunham selbst gespielt.) Lieber geht sie nach London, das sie vor allem aus britischen Liebeskomödien kennt, und trifft dort an ihrem ersten Abend Felix, einen höflichen Indie-Musiker.

Der Plot von "Too Much" ist zum einen dem Erfolgsformat "Girls" ähnlich, und zum anderen dem eigenen Leben von Lena Dunham. Aber Jessica, toll gespielt von der US-Comedian und Schauspielerin Megan Stalter, ist nicht mehr so heillos verwirrt wie Hannah aus "Girls". Sie hat einen Job in der Werbebranche, den sie gut macht, und es stört sie nicht, was andere an ihr too much finden – zu laut, zu viel Gewicht, zu US-amerikanisch, zu viel Lidschatten.

Denn sie weiß genau, wie attraktiv, lustig und empathisch sie ist. Auch kompliziert und widersprüchlich, was nicht nur an der unverarbeiteten Ex-Beziehung oder an den kulturellen Differenzen liegt. "Ich habe manchmal das Gefühl, du streitest mit jemandem, der gar nicht da ist", sagt Felix, der im Gegensatz zu Jess manchmal ein bisschen zu wenig ist.

Lena Dunham hat grandiose Dialoge geschrieben, und mit Will Sharpe als Felix und Megan Stalter zwei Darsteller, die auch schweigend viel ausdrücken. Der restliche Cast ist großartig und überraschend: Rita Ora hat einen Gastauftritt, Stephen Fry spielt Felix' halb trotteligen, halb verschlagenen Vater, der unheimliche "Ripley"-Darsteller Andrew Scott hat als lächerlicher Werberegisseur zwei fantastische, kaum auszuhaltende Auftritte. Und Richard E. Grant ist Jonno, der koksende Agenturinhaber mit der weichen Seite.

Als er eine Dinnerparty für seine jungen Angestellten gibt und gern über den Trend operativ vergrößerter Gesäße sprechen möchte, haben alle außer Jess den erstarrten "Nicht-dein-Ernst"-Blick, den auch Dunham von Jüngeren gut zu kennen scheint. "Too much" verhandelt feine Grenzüberschreitungen auf allen Ebenen sehr unterhaltsam. Nie ist man nur sympathisch und lustig, sondern immer auch ein bisschen nervig und unfreiwillig übergriffig. Und nie hat man alles für immer in den Sand gesetzt. "Wir alle leiden", flüstert Felix' bekifft-entrückte japanische Mutter, die ihn fundamental im Stich gelassen hat, ihrem Sohn ins Ohr. "Aber wir haben unser Bestes versucht."

"Too Much", auf Netflix

Megan Stalter als Jessica in der Serie "Too Much", 2025

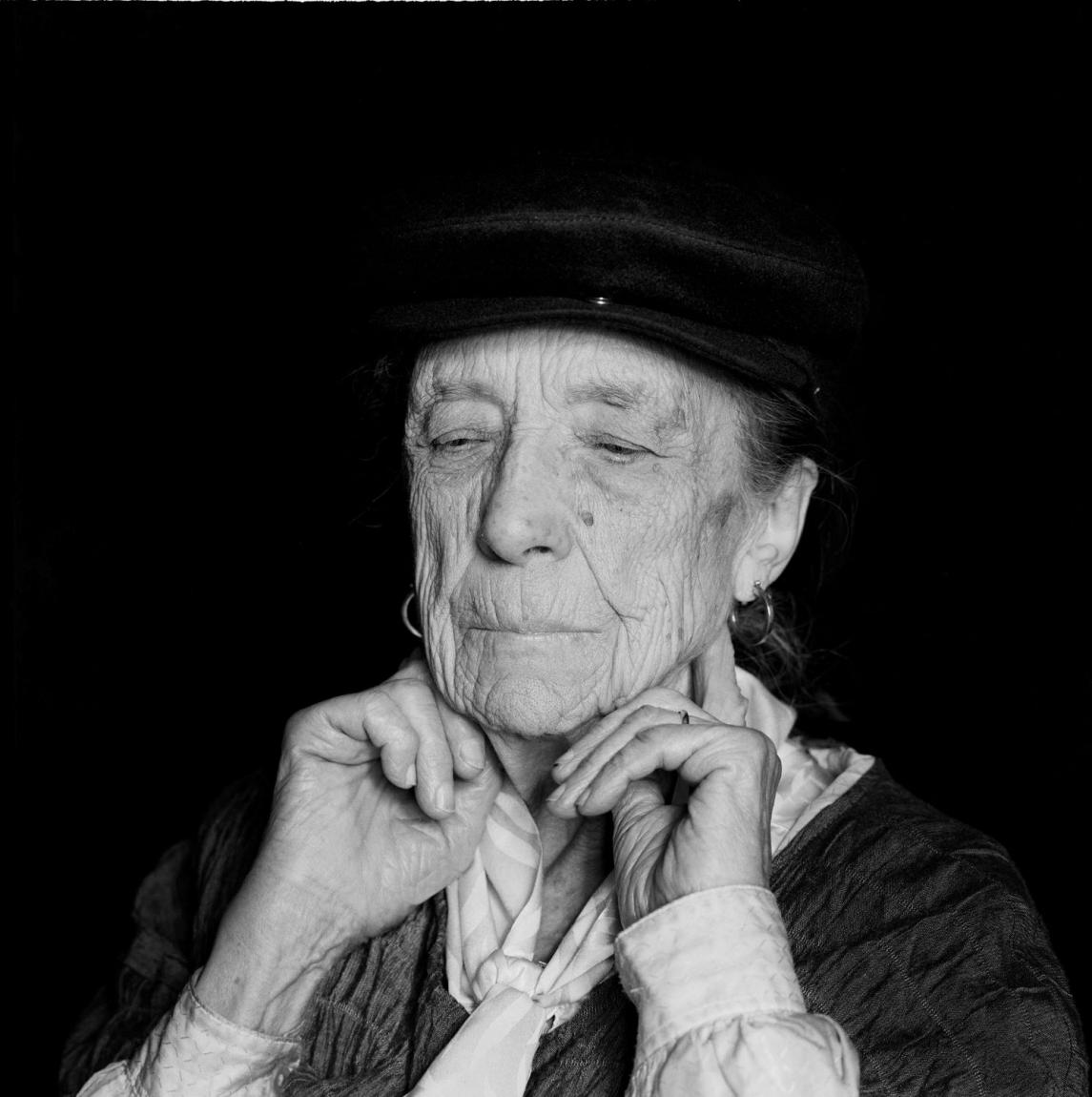

Louise Bourgeois und ihre Dämonen

Louise Bourgeois war keine Frau für halbe Sachen. Sie hat sich in ihr Innerstes hineingebohrt wie in einen Marmorblock - und ihre Skulpturen zeugen von dieser kompromisslosen Auseinandersetzung mit Schmerz, Mutterschaft, Wut und Begehren. Der Arte-Dokumentarfilm "Skulptur und Provokation" folgt dieser inneren Logik: Mit Originalzitaten, Tagebuchauszügen und seltenem Archivmaterial zeichnet er das Porträt einer Künstlerin, die mit Nadel, Latex, Stein oder Worten immer wieder versuchte, sich die Welt anzueignen.

Die Doku beginnt mit einer klaren Kampfansage von Bourgeois: "Ich will Emotionen erzeugen. Geschichte interessiert mich nicht." Geboren 1911 in Paris, sieht sie früh die Risse in der familiären Fassade: Der Vater betrügt die Mutter, das Kindermädchen wird zur Nebenbuhlerin, das Haus zum Schlachtfeld der Gefühle. Aus dieser toxischen Dreiecksbeziehung speist sich ein Lebensthema. Der Film lässt Bourgeois erzählen - über Wut, Angst, Ambivalenz. Über den Hass auf den Vater, die Bewunderung für die Mutter und das ständige Ringen mit der eigenen Rolle als Frau und Künstlerin.

Fragile Zeichnungen, architektonische Körperhäuser, aufgerichtete Holzfiguren - ihre frühen Werke tragen noch Züge der surrealistischen Männerwelt, in der Bourgeois sich nach ihrer Emigration 1938 nach New York zunächst behaupten muss. Doch bald findet sie ihre eigene Sprache: skulptural, direkt, mit einer starken körperlichen Präsenz.

Die berühmte "Maman"-Spinne, zu Beginn der 1990er-Jahre entstanden, wird zum Symbol für ihre Mutter - klug, fleißig, webend, beschützend. Ihre Installationen, wie "The Destruction of the Father" oder die "Cells", spiegeln dagegen tiefe Traumata: das verinnerlichte Familiendrama, die Ängste, das Unaussprechliche. Der Film nimmt diese biografischen Linien ernst, ohne in Psychologisierung zu verfallen. Stattdessen folgt er Bourgeois’ zentraler Überzeugung, dass Kunst ein Akt der Transformation ist. Der Körper, die Erinnerung - alles wird Material und kann geformt werden.

Besonders eindrucksvoll ist das Archivmaterial aus den 1980er- und 90er-Jahren, als Bourgeois, längst über 70, plötzlich zur internationalen Kunstikone wird. Sie genießt den Ruhm, kokettiert mit ihrer Rolle, bleibt dabei aber stets unbequem. "Louise Bourgeois: Skulptur und Provokation" ist ein intensiver, naher und klug gebauter Film über eine Künstlerin, die ihre Dämonen nicht versteckte, sondern ausstellte.

"Louise Bourgeois: Skulptur und Provokation", Arte-Mediathek, bis 10. Oktober

Oliver Mark "Louise Bourgeois, New York", 1996

Der Meister des Lichts

Wer ein Künstlerleben verfilmt, greift gern auf die klassischen Werke zurück. Vor allem bei Malern liegt es nahe, den visuellen Stil des Künstlers mit der Kamera nachzuahmen. Bei Mike Leigh liegt der Fall anders. Sein Film "Mr. Turner – Meister des Lichts" geht dem Malerischen ganz bewusst aus dem Weg, obwohl er einem Künstler auf dem Gipfel seines Könnens zuschaut.

Der britische Regisseur hat die letzten 25 Lebensjahre seines berühmten Landsmanns William Turner (1775-1851) verfilmt. Dabei verzichtete er nicht nur auf Mythos und Verklärung, sondern vor allem auf die Nachschöpfung von Gemälden. Zwar gibt es Momente, in denen Turners Bildwelten aufscheinen: etwa wenn die HMS Temeraire im Jahr 1838 (dank digitaler Tricks) von einem Schlepper zum letzten Liegeplatz gezogen wird. Das entspricht der Perspektive des in einem Ruderboot sitzenden Malers, der in diesem Moment eine Bildidee findet. Das Gemälde "The Fighting Temeraire" vollendete er 1839, es ist eines seiner berühmten Werke.

Nur: Leigh und sein Kameramann Dick Pope vermeiden die gespenstische Stimmung, die uns bei der Betrachtung des Originals packt. Dieses und ein paar ähnliche Filmbilder sind eher Einsprengsel in einem überaus realistischen Film. Interessanterweise werden auch die Werke selbst immer nur en passant gezeigt. Statt für das Gemalte – das man ohnehin besser im Museum, in einer BBC-Doku oder sogar im Internet betrachten kann – interessiert sich Leigh für die Malerei als Praxis, für den ackernden Künstler, für sein Umfeld, die Familie, die Kollegen der Royal Academy, die Käufer, die adeligen Mäzene, die Kritiker. Auf diese Weise entwirft der Film ein komplexes Bild der britischen Kunstwelt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

"Mr. Turner - Meister des Lichts", Arte-Mediathek, bis 25. August

"Mr. Turner - Meister des Lichts", Filmstill, 2024

Wenn der Nachlass zur Last wird

Für wen heben wir eigentlich Kunst auf? Und wessen Werke soll die Nachwelt sehen? Dieser Frage widmet sich der Film "Ist das Kunst oder muss das weg? Die Last mit dem Nachlass" von Yogi Parish, der gerade auf 3-Sat zu sehen ist. Er tut dies aus ganz verschiedenen Perspektiven. So lernt das Publikum Simon Kaminski kennen, der sich um das Erbe seines Malervaters Max Gerd Kaminski kümmert. Dieser war zeit seines Lebens ungeheuer produktiv und gehörte zu den Neuen Wilden der 1960er-Jahre. Was nun aber tun, wenn sich die Museen und Auktionshäuser nach dem Tod eines Künstlers nicht gerade um die übrig gebliebenen Werke reißen? "Jede siebte Arbeit ist eine gute Arbeit", sagte Kaminski seinen Studenten. Trotzdem hat er alle seine Bilder aufgehoben, die vorläufig in einem Lager liegen - und auch das Finanzamt beschäftigen.

Und was, wenn sich in einigen Jahrzehnten doch wieder jemand für diese Kunst interessiert? Für posthume Wiederentdeckungen gibt es schließlich viele kunsthistorische Beispiele. Der Film nennt exemplarisch Vincent van Gogh und die Künstlerin Heidi Bucher, die ihren Nachlass schon zu Lebzeiten akribisch organisierte. Ihre Enkelin beschäftigt sich inzwischen hauptberuflich mit dem Werk ihrer Großmutter. Diese ist heute viel berühmter als sie es zu Lebzeiten jemals war.

Auch die Video-Pionierin Ulrike Rosenbach macht sich bereits Gedanken, wie ihre multimediale Kunst erhalten werden kann. Sie arbeitet dafür mit dem ZKM in Karlsruhe zusammen, das sich auf zeitbasierte Werke und deren technische Anforderungen spezialisiert hat. Ein Gemälde kann man nach Jahrhunderten immer noch anschauen. Aber eine Videokassette?

Der 2024 verstorbene Künstler Daniel Spoerri beschäftigte sich in seinen "Fallenbildern" explizit mit dem Thema Vergänglichkeit. Im Film kommt er noch einmal zu Wort und erzählt, warum er eine komplette Festtafel in der Erde vergraben ließ und sie Jahrzehnte später wieder ausbuddelte. Heute kümmert sich unter anderem die Galerie Levy um Spoerris Nachlass - und die fachgerechte Lagerung. "Es ist wichtig, dass ein Künstler durchgehend gezeigt wird", sagt der Galerist Thomas Levy. "Sonst gerät er sofort in Vergessenheit."

"Ist das Kunst oder muss das weg? Die Last mit dem Nachlass", 3-Sat-Mediathek, bis 2029

Künstler Daniel Spoerri vor seinen Werken

Die fantastischen Welten der Leonora Carrington

Ein Schelm, wer bei Surrealismus nur an Männer denkt! In den letzten Jahren gewinnen immer mehr Künstlerinnen abseits des "Herrenclubs" um Dalí, Breton und Tanguy an Bekanntheit. Gerade läuft ein Biopic über eine von ihnen, Leonora Carrington, in den deutschen Kinos. Arte widmet ihr passend dazu einen knapp einstündigen Dokumentarfilm. Eindrücklich schildert dieser, wie in der Welt der Malerin und Autorin Reales und Fantastisches verschwimmen, ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit in den magischen Bildern zutage tritt.

Aufgewachsen im England der 1920er-Jahre als Tochter eines zu Geld gekommenen Textilfabrikanten, rebelliert die junge Frau gegen die starren Konventionen ihres Umfelds, widersetzt sich dem Vater, wird zeitweise von ihm in ein Sanatorium zwangseingeliefert, um den aufrührerischen Charakter zu brechen. Die strenge Erziehung, das gespaltene Verhältnis zur Familie und der Vertrauensbruch stehen im Zentrum vieler ihrer Gemälde. Um den Schmerz zu lindern, motiviert ihre Mutter die junge Leonora zum Malen. Ihr ist es wohl auch zu verdanken, dass Traum und Realität für Leonora Carrington nie getrennten Welten waren. Der Bezug zum Fantastischen erklärt auch den künstlerischen Erfolg in ihrer späteren Wahlheimat Mexiko, wo sich der magische Realismus mit Einflüssen des indigenen Kulturerbes als lateinamerikanisches Äquivalent zum europäischen Surrealismus entwickelte.

Die Kunst bot Carrington nicht nur Zuflucht – durch sie lernte sie auch den 26 Jahre älteren Max Ernst kennen. Das Paar ging nach Paris, verkehrte mit den großen Kreativen seiner Zeit und zog dann in einen kleinen Ort in Südfrankreich. Doch die politischen Ereignisse der 1930er-Jahre führten zu schweren Schlägen: Die Verfolgung und Internierung Ernsts durch die Nationalsozialisten und Carringtons anschließender psychischer Zusammenbruch waren Ereignisse, die das Band zur europäischen Heimat kappten und sie zur Emigration motivierten. Ernst floh schließlich mithilfe von Peggy Guggenheim in die USA, Carrington heiratete den mexikanischen Autor Renato Leduc und gelangte ins Exil nach Mittelamerika.

In dem Arte-Porträt werden biografische Anekdoten, erzählt von ihren Söhnen und Personen aus dem engen Kreis der Künstlerin, von animierten Details ihrer Werke, Archivaufnahmen und Einblendungen aus ihrem Atelier begleitet. Der Film ist eine liebevolle Annäherung an diese komplexe Person, deren traumatische Erfahrungen sich durch die Bilder nur erahnen lassen.

"Leonora Carrington – Fantastische Surrealistin", Arte-Mediathek, bis 9. Oktober

Leonora Carringtons "Cocodrilo" in Mexiko City

Sind Maschinen die besseren Liebhaber?

Die auf Keilschrift spezialisierte Wissenschaftlerin Alma (Maren Eggert), die am Berliner Pergamon-Museum arbeitet, hat sich als Teilnehmerin einer Studie mit Künstlicher Intelligenz und artifiziellem Sexappeal verpflichtet. Drei Wochen lang darf, soll, muss die Menschenfrau in ihrer Wohnung einen attraktiven Maschinenmann mit britischem Akzent austesten, der ganz auf die Erfüllung ihrer Bedürfnisse programmiert ist. Sie wird sich wundern, vor allem über sich selbst.

Mit "Ich bin dein Mensch" hat Maria Schrader, einem breiten Publikum vor allem als Schauspielerin bekannt, ihren dritten Film als Regisseurin gedreht. Ihre romcom wurde als deutscher Kandidat für die sogenannten Auslands-Oscars 2022 nominiert und ist gerade in der ARD-Mediathek zu sehen. Auf der Berlinale gewann Maren Eggert für ihre Darstellung der Alma verdient den Silbernen Bären.

Der Film behandelt ein Thema, das die Menschen weltweit zunehmend beschäftigt: Künstliche Intelligenz. Wie Alma den humanoiden Roboter Tom behandelt, den sie erstmal in die Rumpelkammer schiebt und als "Ausstülpung meines Ichs" bezeichnet, so hat sie mutmaßlich auch die echten Männer in ihrem Leben abserviert. Und was ist mit ihrem dementen Vater, der mehr schlecht als recht allein in seiner Stadtrand-Wohnung vegetiert? Ist ihr alter Herr auch nur noch eine Maschine mit Aussetzern, die aus Gewohnheit noch gewartet wird? Alma kümmert sich, doch ein bisschen mehr Wärme könnte sie schon aufbringen.

Es ist eine nicht gänzlich lieblose, aber von Stress und Routine doch ausgelaugte Welt, in die Tom hineinplatzt. Perfekt, mit einem gewissen Hannibal-Lecter-Augenaufschlag, spielt Dan Stevens den gut vernetzten Alleskönner, der Almas Leben aus den Angeln hebt. Denn der Rechenkünstler ist nicht berechenbar. Und das System Alma ist absturzgefährdeter, als es der ach so kontrollierten Anthropologin lieb sein kann.

"Ich bin dein Mensch", ARD-Mediathek, bis 5. Oktober

"Ich bin dein Mensch", Filmstill, 2021