Steve McQueens episches Porträt der "Windrush-Generation"

Die "Small Axe" wurde vor 50 Jahren von Bob Marley besungen: "If you are the big tree, we are the small axe, ready to cut you down". Der Künstler und Regisseur Steve McQueen greift den Kampf der kleinen Axt gegen den großen Baum auf und entwirft in fünf Filmen ein mitreißendes Panorama der Schwarzen Gemeinschaften im London der 1960er- bis 80er-Jahre. Er erzählt anhand der Schauplätze Party, Gerichtsverhandlung, Schule, Polizeistation und Gefängnis Geschichten über Rassismus und Aktivismus, über Unterdrückung und Befreiung.

"Small Axe" beginnt ein Jahr vor McQueens Geburt. 1968 hielt der britische Politiker Enoch Powell seine sogenannte "Rivers of Blood"-Rede, in der er sich gegen die Integration von Migrantinnen und Migranten und gegen die bisherige Einwanderungspolitik aussprach. An diese offen geäußerte Xenophobie schließt das fünfteilige filmische Werk an; und entfaltet Folge für Folge Erzählungen über die britische Gesellschaft und die sogenannte "Windrush Generation", die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den ehemaligen britischen Kolonien in der Karibik zum Wiederaufbau nach UK geholt wurde.

Reggae, Blues und Funk als Teil des kulturellen Selbstverständnisses der afrokaribischen Community sind in allen Folgen von "Small Axe" präsent. McQueen inszeniert die Filme kunstvoll wie ein musikalisches Bühnenstück und spannt ein Netz aus kulturellen Referenzen. Gleichzeitig verhandelt er politische Themen, die auch heute brennend aktuell sind.

Steve McQueen "Small Axe", Arte-Mediathek, bis 29. Januar 2026

Steve McQueen "Small Axe: Mangrove", Filmstill, 2022

Der Kunstkritiker Clement Greenberg lobte den Abstrakten Expressionismus als die erste US-amerikanische Kunstrichtung der Nachkriegszeit. Doch Greenberg schrieb meistens über männliche Künstler wie den Maler-Star Jackson Pollock. Auch andere Kritiker versteiften sich auf männliche Heldenfiguren an der Staffelei.

Ein neuer Film will es nun anders machen: "Malen ohne Regeln" beleuchtet drei Malerinnen, die erst spät und recht zögerlich Anerkennung für ihre Beiträge zur Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts erhielten. Helen Frankenthaler, Lee Krasner und Joan Mitchell haben die abstrakte Malerei durch ihre visionären Werke weiterentwickelt. In dem Dokumentarfilm wird gezeigt, warum sie heute als Regelbrecherinnen gelten. Zudem vermittelt die Kunst-Doku ein scharfes Bild der frauenfeindlichen New Yorker Kunstszene in den 1950er-Jahren.

"Malen ohne Regeln", Arte-Mediathek, bis 8. August

Helen Frankenthaler in der Kongresshalle Berlin, 1969

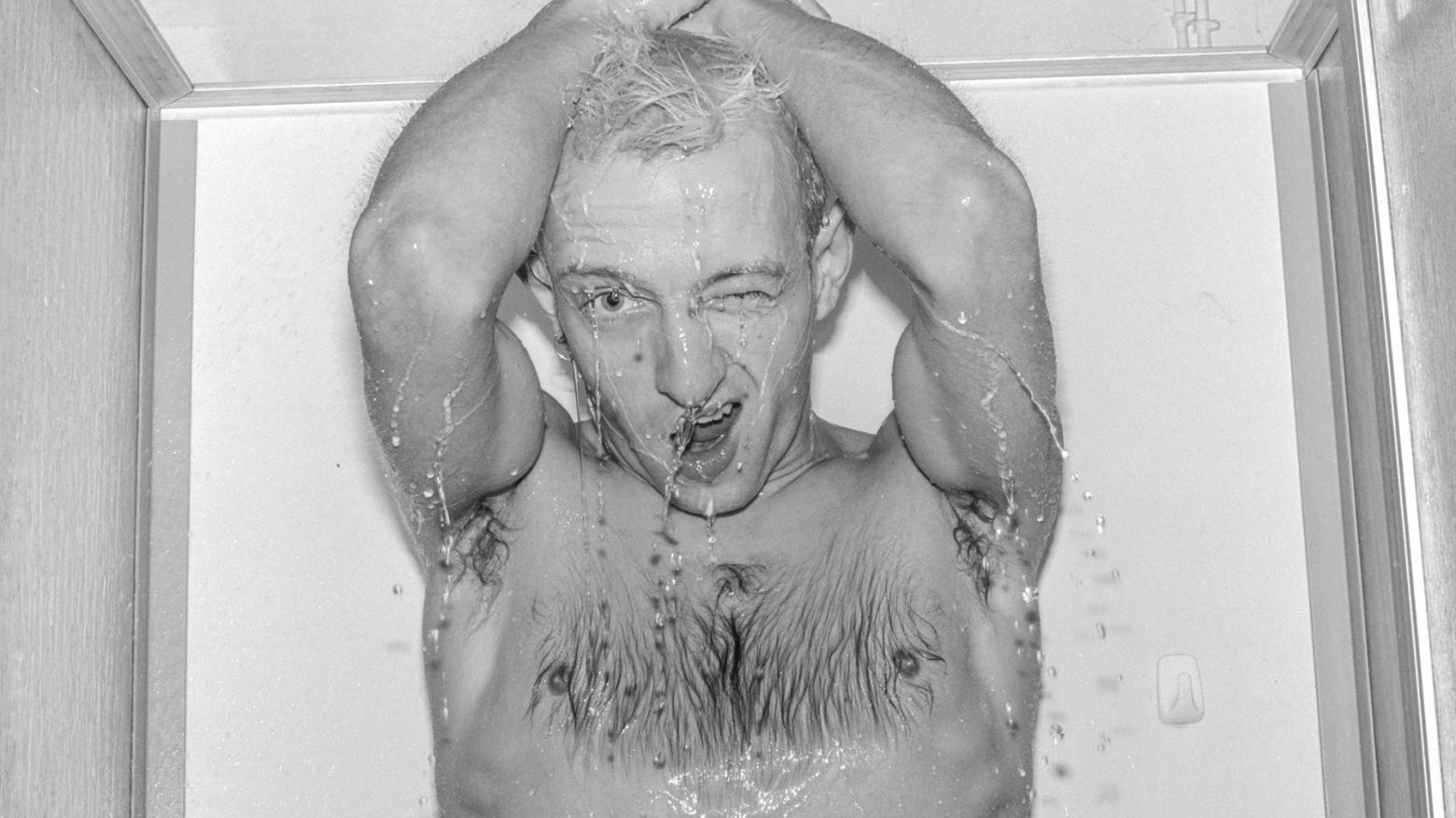

Der fotografische Fiebertraum des Jürgen Baldiga

"Ich habe eine aggressive Art zu fotografieren", sagte Jürgen Baldiga über sich selbst. Der Sohn einer Arbeiterfamilie aus dem Ruhrgebiet kommt Anfang der 1980er-Jahre nach West-Berlin und taucht dort tief in die schwule Subkultur ein. "Sex haben und dafür auch noch Geld bekommen, das hat Jürgen gefallen", sagt eine seiner Weggefährtinnen.

Doch Baldiga will nicht nur seinen Körper verkaufen, er will auch Künstler sein. Als er 1993 mit nur 34 Jahren an den Folgen von Aids stirbt, hinterlässt er ein riesiges Konvolut aus Fotografien, die einen ungeschönten und intimen Blick auf die queere Berliner Szene rund um die Jahre des Mauerfalls erlauben. Der Regisseur Markus Stein benutzt diese Bilder nun in seinem Dokumentarfilm "Entsichertes Herz", der auf der Berlinale 2024 Premiere feierte. Darin nähert er sich Jürgen Baldiga anhand seines Werks, aber auch durch Tagebucheinträge und Gesprächen mit Freunden und Künstlerkollegen.

Dabei kommt man einem Menschen nahe, der Zeit seines Lebens gegen die Stigmatisierung von Homosexualität und für Empathie in der Aids-Krise kämpfte. "Ich werde zum Außenseiter der Außenseiter", schreibt Baldiga nach seiner HIV-Diagnose. Dafür treffen dieser fiebrige Dokumentarfilm und seine schonungslosen Bilder umso mehr mitten ins Herz.

"Baldiga - Entsichertes Herz", Salzgeber Club, zum Leihen und Kaufen

"Baldiga - Entsichertes Herz", Filmstill, 2024

Keith Harings Cartoon-Figuren sind weltweit berühmt und beliebt. Der Film "The Universe of Keith Haring" ist auf der Suche nach dem Menschen dahinter. Er folgt dem US-Künstler aus seinem konservativen Elternhaus an die Spitze der Kunstwelt. Die Kultur war es auch, die ihn 1978 nach New York lockte, wo seine internationale Karriere begann.

Auf der Straße und im Nachtleben der Metropole sammelte er Inspiration für bunte Zeichnungen und Performances. Er bewunderte die urbane Graffiti-Szene und suchte neue Wege, um mehr Menschen mit Kunst zu erreichen. Seine Werke überspringen die Grenze zwischen Popkultur und exklusiver "Hochkultur", vielleicht noch besser als Andy Warhols Suppendosen. Außerdem war Haring einer der ersten homosexuellen Künstler mit Erfolg auf dem Markt. 1990 starb er mit nur 31 Jahren an den Folgen einer Aids-Erkrankung. Sein früher Tod hat nicht nur die Kunstszene getroffen. "The Universe of Keith Haring" erinnert an seine unsterbliche Leidenschaft für Bilder und an ein viel zu kurzes, wildes Leben.

"The Universe of Keith Haring", Arte-Mediathek, bis 19. November

"The Universe of Keith Haring", Filmstill, 2008

Wie lernt man die Kunst des Lebens?

Der US-Regisseur Mike Mills - der selbst bildende Kunst studiert hat - ist ein Meister der komplexen Charaktere. Seine Figuren sind vielschichtig, leicht verschroben und gerade wegen ihrer Beulen, Kratzer und Unzulänglichkeiten äußerst liebenswert. In seinem Film "Jahrhundertfrauen", der gerade in der ARD-Mediathek zu sehen ist, stellt er die Frage, wie wir eigentlich zu den Personen werden, die wir sind. Im Kalifornien der späten 1970er-Jahre lebt die alleinerziehende Dorothea (Annette Bening) mit ihrem 15-jährigen Sohn Jamie (Lucas Jade Zumann) in einem Zwischending aus Pension, WG und Wahlfamilie. Die Mutter hat Angst, dass ihr der Teenager immer mehr entgleitet und bittet die Künstlerin Abbie (Greta Gerwig) und Jamies Freundin Julie (Elle Fanning), ihr mit der Erziehung ihres Sohnes zu "einem guten Mann" zu helfen.

Jede der Frauen hat natürlich eine eigene Vorstellung davon, was das heißt. Und so werden in dem Film auf oft sehr witzige und undogmatische Art verschiedene Facetten des Feminismus verhandelt, die trotz des historischen Settings überraschend zeitgenössisch wirken. Die persönlichen Geschichten der Protagonisten verflechten sich dabei mit Originalaufnahmen aus dem 20. Jahrhundert (Punk-Konzerte, Vietnam-Kriegsszenen, Präsidenten-Ansprachen). Auch Künstlerin Abbie versucht, mit einer Fotoserie all ihrer Besitztümer ein visuelles Porträt von sich selbst zu erschaffen. Doch das Leben, das zeigt Mills' Film auf warmherzige und zärtliche Weise, ist viel zu kompliziert, als dass wir erklären könnten, woraus wir bestehen.

"Jahrhundertfrauen", ARD-Mediathek, bis 19. Juli

Greta Gerwig als Künstlerin Abbie in "Jahrhundertfrauen"

Rückkehr nach Twin Peaks

Die Älteren werden sich erinnern: Bis weit in die 1980er-Jahre hinein waren Fernsehserien etwas, was Tante Margarete und Onkel Otto schauten ("Lindenstraße", "Dallas", "Der Alte"). Alle anderen aber hatten dafür nun wirklich keine Zeit übrig, sondern allenfalls Spott. Dann kam "Twin Peaks", das Tante Margarete und Onkel Otto eher nicht schauten, alle anderen aber schon.

Die von David Lynch und Mark Frost ab 1990 entwickelte US-Serie markierte eine TV-Revolution: Über diesen verstörenden Genremix aus Kriminalfilm, Mysterythriller und Seifenoper, über diese surreale Reise in die Abgründe der menschlichen Psyche und des Kleinstädtisch-Bösen debattierte das Feuilleton, diskutierte man auf dem Uni-Campus, wurden Doktorarbeiten und Bücher verfasst. Im Reclam-Band zur Serie schreibt Gunther Reinhardt: "Es ist schwer, eine Serie zu finden, die seit den 1990er-Jahren auf Sendung ging und die nicht in irgendeiner Form von 'Twin Peaks' beeinflusst wurde."

Ob einem das Ganze heute noch immer so ins Mark fährt wie damals, kann man jetzt auf Mubi überprüfen. Der Streaming-Dienst (den es ohne "Twin Peaks" möglicherweise nie gegeben hätte) zeigt anlässlich des 35. Jahrestags der Erstausstrahlung alle 30 Folgen des Originals von 1990 sowie die 18-teilige Nachfolger-Miniserie "Twin Peaks: A Limited Event Series" aus dem Jahr 2017.

"Twin Peaks" und "Twin Peaks: A Limited Event Series", bei Mubi

"Twin Peaks", Filmstill, 1990

Von der Kunst, eine Identität zu finden

War die Bemerkung gerade rassistisch? Homophob? Lädt die Kuratorin des Hamburger Offspace mich nur zur Teilnahme an einer Ausstellung ein, weil ich queer und Schwarz bin? Hat meine Mutter mich immer vernachlässigt, oder will sie mich jetzt nur aus dem Nest schubsen, weil es wirklich mal Zeit dafür ist?

Lalo lebt in Hamburg, ist Mitte 20, Schwarz, queer, eine furchtbare Nervbacke – und er steht vor einer Menge Fragen. Sein Architekturstudium hat er hingeschmissen, jetzt soll es irgendwas mit Kunst werden. Sein Vater ist gerade gestorben. Mit seinem Partner hat er sich zerstritten und auch sonst mit fast allen: seiner Mutter, seinen besten Freunden. Lalo ist lost. Seine Egozentrik stresst gewaltig. Und doch gewinnt man ihn bald lieb.

Die von Lamin Leroy Gibba kreierte Dramedy-Serie "Schwarze Früchte" erzählt vom Zauber und Schrecken der Adoleszenz jenseits heteronormativer Pfade. Davon, dass Identität nichts ist, was man hat, sondern das man suchen muss. Oder anders gesagt: Vom Wunsch, sich künstlerisch zu verwirklichen.

"Schwarze Früchte", ARD-Mediathek, bis Mai 2025

Die ARD-Dramedy-Serie "Schwarze Früchte" erzählt vom Zauber und Schrecken der Identitätssuche jenseits heteronormativer Pfade

Was KI mit dem Kunstmarkt macht

KI hat etwas unverschämt Aufdringliches. Immer weiß sie alles besser, kann schneller rechnen, Antworten in Sekunden liefern, sogar differenzieren und auf moralische Dilemmata eingehen. Sie wird als Technologie der Zukunft gepriesen, ihr Einmischen in jegliches menschliches Handeln gilt als unausweichlich.

Kopien und Fälschungen von Original-Meisterwerken zu unterscheiden, ist eigentlich die Berufung von anerkannten Expertinnen und Experten. Nun funkt KI auch in dieses traditionell menschliche Fachgebiet, das meist noch mit Taschenlampe und Lupe ausgeführt wird. Der Arte-Film "Wie KI den Kunstmarkt aufmischt" zeigt gelungen den Eroberungsfeldzug der Technologie im Kunsthandel und der Bewertung von Werken. Dabei verkneift er sich auch nicht einige humorvolle Einstellungen. Wenn etwa der Vortrag eines Start-ups gezeigt wird, das mithilfe von KI Bilder authentifizieren und identifizieren möchte, filmt die Kamera etwas zu lange einen schlafenden Gast im Publikum.

Eine Anti-KI-Einstellung lässt sich dem Dokumentar-Format aber nicht vorwerfen. Vielmehr stellt es Vorteile und Gefahren ausgeglichen gegeneinander. Dabei führt der Film unter anderem in einen Tresorraum nach Chicago, in dem ein vermeintlich echter Raffael lagert, an einen punkigen, vollgesprayten Schrottplatz in Frankreich, der der Firmensitz einer weltbekannten Auktions-App ist, oder in die edlen Räume eines Pariser Kunstgutachters. Dort spielt sich eine besonders spannende Szene ab: ein inszenierter "Wettbewerb" zwischen einer KI und einem Rubens-Experten, bei dem beiden dasselbe Bild vorgelegt wird und sie entscheiden müssen, ob es sich um ein Original oder um eine Fälschung handelt. Das Ergebnis ist überraschend.

Zwar gelingt es dem Film nicht, KI weniger unverschämt und aufdringlich dastehen zu lassen (wenn das überhaupt möglich ist). Jedoch endet die Doku mit einem kunsthistorisch innovativen Projekt, bei dem Mensch und Maschine zusammenarbeiten und gemeinsam die Kunstwelt bereichern wollen. Ein versöhnlicher Ausblick in die Zukunft mit KI also, die jetzt schon die Kunstwelt aufmischt.

"Wie KI den Kunstmarkt aufmischt", Arte-Mediathek, bis 14. Juli

"Wie KI den Kunstmarkt aufmischt", Filmstill

Gera, meine Perle

Eigentlich will die Filmemacherin Katrin Rothe ihre Nichte Laura porträtieren. Die ist nämlich mit ihren künstlerischen Schmink-Videos ein Star auf TikTok. Doch so zeigefreudig der Teenager auf Social Media ist - Protagonistin für ihre Tante sein will sie dann doch nicht. Und so steht Rothe plötzlich mit ihrem ganzen Equipment und einem alten Fotoalbum in ihrer ehemaligen Heimatstadt - dem thüringischen Gera - und hat kein Thema mehr.

Kurzentschlossen beginnt sie einen anderen Film, indem sie Orte aus ihrer Kindheit und Jugend in der DDR besucht und so vom Wandel nach der Wende erzählt. Sie trifft andere junge Menschen, die ihr von ihrem Leben und ihrem Verhältnis zu Gera heute erzählen. Und sie beginnt, die Bilder selbst zu "schminken" und künstlerische Elemente einzufügen. Diese zeigen, dass die Erinnerungen der Autorin unzuverlässig sind. Einerseits ärgert sie sich über das schlechte Image der Stadt im Osten, andererseits fragt sie sich auch, ob sie nicht selbst zu Verklärung neigt. Das Ergebnis der ungeplanten Dreharbeiten, das bei 3-Sat zu sehen ist, wirkt letztlich viel interessanter als die ursprüngliche Idee. Die TikTok-Videos von Laura kann man später ja immer noch anschauen.

"Laura, Linda, Gera und ich", 3-Sat-Mediathek, bis 1. Februar 2026

"Laura, Linda, Gera und ich", Filmstill, 2025