Unsere Augen suchen zuerst nach Gesichtern, wenn wir Fotos betrachten. Und dann fixiert der Blick die Hände. Das ist nicht etwa neurowissenschaftlich belegt, sondern in der neuen Fotoausstellung in der Berlinischen Galerie festzustellen.

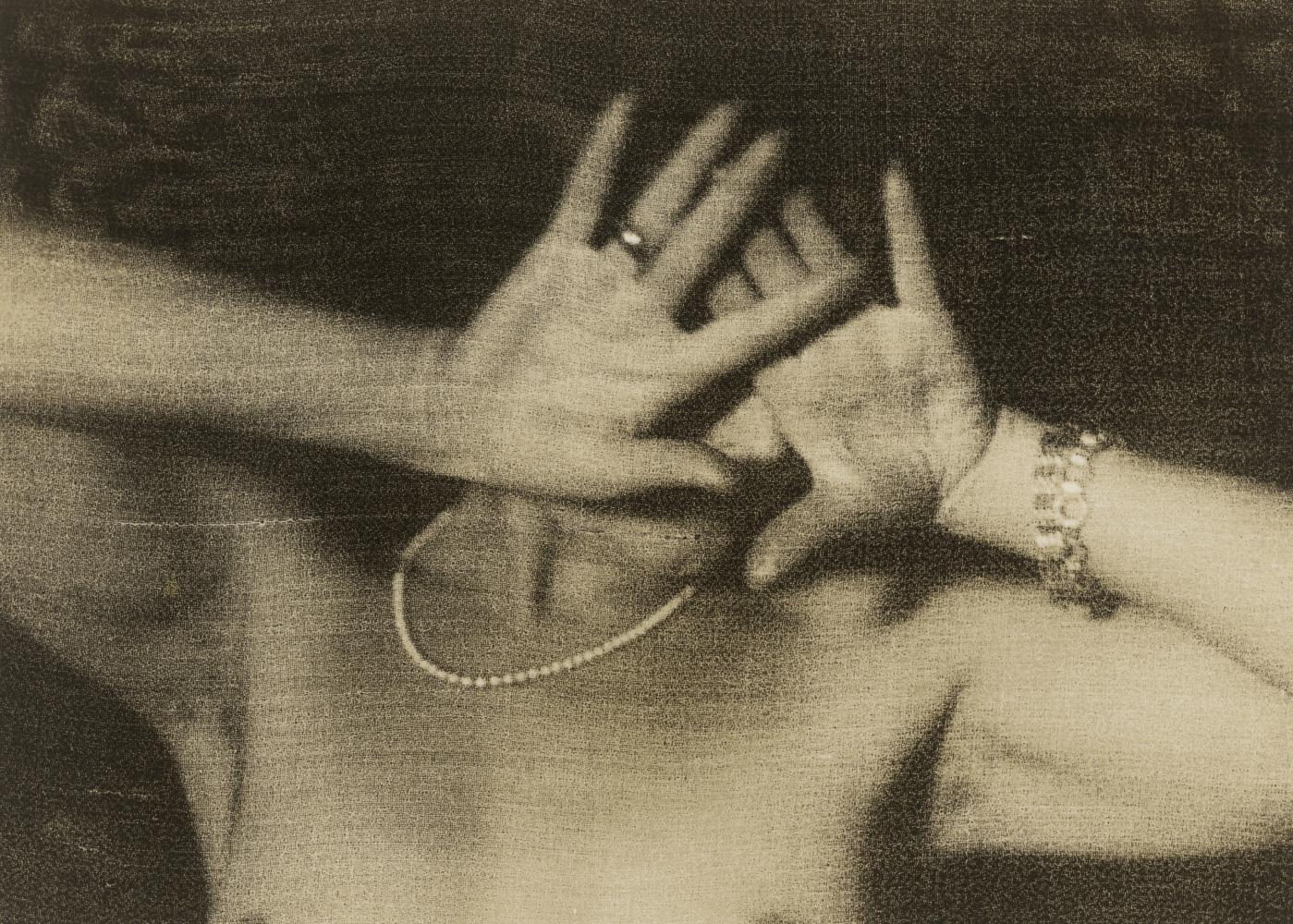

Man spürt dort sofort, dass die Künstlerin Marta Astfalck-Vietz (1901–1994) ein besonderes Augenmerk auf Finger legte. "Inszeniertes Selbst" lautet der Titel der rund 140 Werke starken Schau. Unübersehbar haben Handhaltungen und Gesten einen maßgeblichen Anteil an den Porträt-, Akt- und Tanzfotografien. Sogar pas des deux und Solonummern von Händen finden sich, dazu nähende und auch in die Maniküre vertiefte Gliedmaßen.

Ihre große Zeit als Fotografin fiel in die "Goldenen Zwanziger" des 20. Jahrhunderts. Die Fotoschaffenden des "Neuen Sehens" betrieben einen regelrechten Kult um die Hände und deren Ausdrucksvermögen. Zehn Finger, die oft mehr als tausend Worte sagen. Die Nazis brachten diese Körpersprache wieder zum Schweigen. In der "Rassenlehre" wurden Physiognomien, Konstitutionstypen, auch Extremitäten kategorisiert. Ohnehin reckte die deutsche Hand sich nun meistens zum Hitlergruß.

Der kulturelle Reichtum, der zugrunde ging

Astfalck-Vietz war keine Verfolgte des NS-Regimes. Aber ihrer Kunst machten die Nazis doch den Garaus. Wie die perspektivisch klug erweiterte Berliner Soloschau überhaupt widerspiegelt, welcher kulturelle Reichtum mit der Weimarer Republik zugrunde ging.

Spät wurde die Künstlerin wiederentdeckt. Um es genau zu sagen: Erst jetzt erkennen wir den Facettenreichtum ihres Werks. Dass die Ausstellung (neben den Schauen von Monira Al Qadiri, John Bock und Heiner Franzen) im Jubiläumsjahr der Berlinischen Galerie zum 50-jährigen Bestehen eröffnet wurde, hat einen besonderen Grund. Die Geschichte der Institution und der Nachruhm von Astfalck-Vietz sind eng verknüpft.

14 Jahre nach ihrer Gründung hatte die Berlinische Galerie noch kein festes Haus, als am 20. Oktober 1989 die Ausstellung "Photographie als Photographie" im Martin-Gropius-Bau eröffnete, angrenzend an eine Mauer, die wenige Tage später mehr oder weniger Geschichte war.

"Meine lebenden Modelle"

In jener Themenschau stieß eine Besucherin auf zwei experimentelle Bilder einer gewissen "Marta Vietz; Lebensdaten unbekannt". Die Frau kannte Marta Astfalck-Vietz und wusste, dass die Fotografin in Niedersachsen lebte. Janos Frecot, damaliger Leiter der Fotografischen Sammlung, besuchte die Künstlerin in der Nähe von Celle, staunte über die Vielfalt ihres fotografischen Werks und richtete ihr eine kleine Retrospektive aus, die im Sommer 1991 eröffnete.

Drei Jahrzehnte später ist im umgebauten Glaslager in der Alten Jakobstraße nun eine weit umfassendere Würdigung zu sehen. Neben Original-Fotoabzügen sind auch erstmals die Pflanzenaquarelle von Astfalck-Vietz zu sehen. Über 60.000 hat sie zeitlebens gemalt. Ihre Auffassung vom Floralen ("meine lebenden Modelle") befördert Orchidee, Lilie oder Passionsblume zu Protagonistinnen. Konsequent daher, dass Kuratorin Katia Reich und ihr Team einige der Pflanzenporträts zwischen die schwarz-weißen Fotos der Künstlerin gehängt haben.

Kohärenz geht hier vor Chronologie, denn die Werkgruppen sind in unterschiedlichen Lebensphasen entstanden. Der Titel "Inszeniertes Selbst" setzt den Fokus auf Astfalck-Vietz’ künstlerisches Schaffen in der Weimarer Republik.

Exponierte Lust an Transformation

Ihre große Zeit als Fotografin waren die 1920er. Dass sie zunächst Schauspielerin oder Tänzerin werden wollte, sieht man ihren vielfältigen Rollenspielen an. Astfalck-Vietz ist eine Vorläuferin der Maskenspielerin Cindy Sherman. Mit großer Lust an Transformation und Travestie hüllt sich die Performerin avant la lettre in Brokat, Spitze, Seide oder Satin, inszeniert sich als Charleston-Tänzerin, als Flapper Girl, Biedermeierfrau, glamouröse Exzentrikerin oder Femme fatale.

Mit dieser exponierten Lust an Transformation, und indem sie Zuschreibungen, wie frau zu sein hat, sozusagen im Entwicklerbad zersetzt, wird Astfalck-Vietz zur Schlüsselfigur einer Epoche. Es ist eine Zeit der politischen und wirtschaftlichen Krise, aber eben auch der ungebremsten Kreativität, des künstlerischen Experiments und der sexuellen Libertinage. Ihr Schaffen wird in der Ausstellung mit Aufnahmen von Ellen Auerbach, Grete Stern, Marianne Breslauer und Madame d’Ora ergänzt. Diese widmeten sich ähnlichen Motiven wie Astfalck-Vietz, schlugen aber ästhetisch andere Wege ein.

1901 wird Marta Klara Vietz in Neudamm (heute Polen) geboren. 1912 zieht die Familie nach Berlin, wo sie als Jugendliche vom Strudel der roaring twenties erfasst wird. Von 1920 bis 1924 studiert sie an der Schule des Berliner Kunstgewerbemuseums Mode, Buchillustration und Gebrauchsgrafik, bevor sie 1925 in die Fotolehre bei Lutz Kloss im Passagehaus Unter den Linden geht.

Tiefer Griff in die Fototrickkiste

Die Berlinische Galerie ist dem Medium und der Berliner Fotogeschichte besonders verbunden. Aus den sage und schreibe 73.000 Werken der Sammlung wurden für die erste Ausstellungswand eine Reihe von Aufnahmen verschiedener Urheber ausgewählt, um ein paar Akkorde der Großstadtsinfonie anzuspielen: Litfaßsäulen, Lichtreklamen, Stoßverkehr. Auch Bilder von Marta Vietz sind darunter – so heißt sie, bevor sie 1929 den Architekten Hellmuth Astfalck heiratet. In Berlin-Wilmersdorf hat sie 1927 ein eigenes Fotoatelier eröffnet, ganz in der Nachbarschaft von Fotografinnen wie Steffi Brandl oder Lotte Jacobi.

Als Vertreterin des "Neuen Sehens" griff Astfalck-Vietz tief in die Trickkiste des Fotolabors. Gemeinsam mit ihrem Freund und Kollegen Heinz Hajek-Halke schuf sie eine Reihe surrealistischer Werke, die das Duo durch den Stempel "Combi-Pht." kennzeichnete. Auf einer Gemeinschaftsarbeit krabbelt eine Riesenspinne über den Kopf der Künstlerin. Deren Augen sind weit geöffnet, aber eher staunend als panisch.

Problematisch wird Astfalck-Vietz’ Schaffen aus heutiger Sicht da, wo die Künstlerin kulturelle Aneignung betreibt. Für den großartigen Ausstellungskatalog hat Christopher A. Nixon einen Text zum Thema "Mimikry, Travestie und othering in Berlins Twenties" beigesteuert. Für den Autor legen Astfalck-Vietz’ Selbstporträts als Nachtclubtänzerin im Bastrock nahe, dass sich die Künstlerin an Josephine Baker orientierte – wobei Nixon betont, dass die Schwarze Performerin die Erwartungen und Stereotype ihres Publikums parodistisch unterwanderte.

Unkritisches Klischee der "schönen Wilden"

Anders verhält es sich bei Marta Vietz, die das Klischee der "schönen Wilden" unkritisch übernimmt. Dies war damals in einer Zeit sozialer Ausgrenzung und Benachteiligung Schwarzer Menschen im Alltag und im Arbeitsleben sowie ihrer Exotisierung durch sogenannte "Völkerschauen" weit verbreitet.

Schon vor 1933 trat mit der Wirtschaftskrise die experimentelle Fotografie bei der Künstlerin in den Hintergrund. Ihr Ehemann wechselte aus ökonomischen und politischen Gründen zur Innenarchitektur; Marta entzog sich auf ihre Weise der staatlichen Einflussnahme auf ihr Metier – indem sie zur Gebrauchsgrafik wechselte. Ihre Dunkelkammer überließ die Künstlerin einer Widerstandsgruppe zum Vervielfältigen geheimer Papiere. Sie half politisch Verfolgten und jüdischen Menschen.

Nach dem Krieg fotografierte sie kaum noch, nicht zuletzt aufgrund einer Bombennacht im November 1943. Ihr Atelier wurde vollständig zerstört, sämtliche Glasnegative und Gerätschaften waren dahin.

Blüten wie lächelnde Gesichter

Immerhin überdauerten 600 Fotos bei ihrem Vater in Süddeutschland, die Astfalck-Vietz später der Berlinischen Galerie schenkte. Während und nach dem Krieg – sie kann sich in den Trümmerjahren keine Ausrüstung mehr leisten – findet die Künstlerin zur Pflanzenmalerei zurück, ihrer ersten Liebe. Photosynthese und Fotografie, Kamera und Malkasten, sie passen hervorragend zusammen.

Blüten malte die Künstlerin wie ausdrucksvolle, lächelnde Gesichter. Die aus den Pflanzenkörpern sprießenden Blätter gleichen oft Händen, die Luft und Wind spüren. Es sind tanzende Hände.