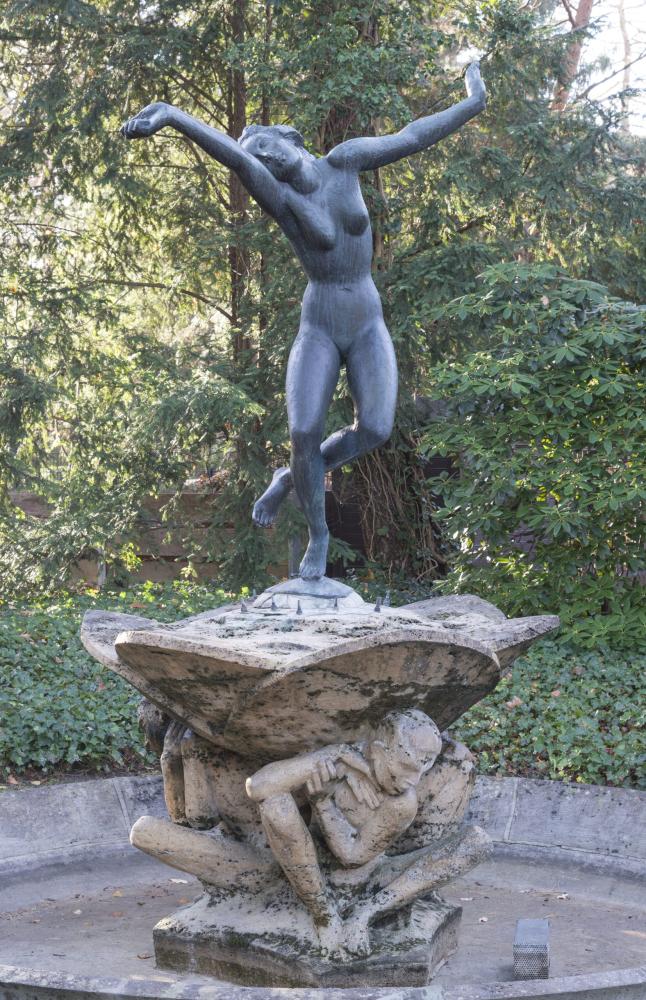

Am Berliner Georg Kolbe Museum fühlen sich die Mitarbeiter "wie im falschen Film", sagen sie. Denn die Raubkunst-Kontroverse, in der sich das Museum im Stadtteil Westend wiederfindet, hat es ja selbst ausgelöst: durch Nachforschungen über die Geschichte des "Tänzerinnen-Brunnens" von Georg Kolbe.

Dieser wurde 1922 vom jüdischen Unternehmer Heinrich Stahl in Auftrag gegeben, der seinen Besitz wegen Repressalien durch die Nationalsozialisten verkaufen musste und schließlich im Konzentrationslager Theresienstadt starb. Auf der Website bezeichnet das Museum das Kunstwerk inzwischen als "NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut".

Im Zuge eines Rechercheprojekts nahm Museumsdirektorin Kathleen Reinhardt erneut Kontakt zu Stahls Erben auf. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass wohl nicht alle betroffenen Familienmitglieder hinter einer Verzichtserklärung stehen, die dem Museum seit 2001 in Bezug auf den Brunnen vorlag. Kathleen Reinhardt wurde daraufhin in der "FAZ" vorgeworfen, die Debatte über den "Tänzerinnen-Brunnen" als Raubkunst zu scheuen und die Hintergründe des Objekts zu verschleiern. Inzwischen haben auch andere Medien berichtet. Hier spricht sie über die Vorwürfe und die Pläne des Museums zum weiteren Vorgehen.

Kathleen Reinhardt, was wird aus Georg Kolbes berühmtem "Tänzerinnen-Brunnen", der in den letzten Tagen für Diskussionen gesorgt hat? Gibt es zum Brunnen neue Erkenntnisse?

Nein, keine Erkenntnisse aus den letzten paar Tagen, sondern eher Erkenntnisse aus dem letzten Jahr. Wir als Museum sprechen bei dem Brunnen mittlerweile von einem "NS-verfolgungsbedingten Entzug". Und die Suche nach einer juristisch und moralisch fairen Lösung für alle Nachfahren Heinrich Stahls ist unsere oberste Priorität - dabei sind wir einer Restitution gegenüber natürlich offen. Der Brunnen, 1922 geschaffen, gehörte bis 1941 dem jüdischen Versicherungsunternehmer Heinrich Stahl, der im KZ ermordet wurde. Der Verkauf des Hauses samt Brunnen war nicht freiwillig, und der Preis war unter Wert. An diese Enteignung schließt sich dann eine komplizierte Geschichte an, die sich tatsächlich über die letzten 80 Jahre erstreckt: wie der Brunnen zuerst als verschollen galt, dann in Teilen wiedergefunden und in den 70er-Jahren wieder zusammengesetzt wurde. Heute steht er sehr prominent in der Mitte unseres Museumsgartens, wo ich ihm an meinem ersten Tag begegnet bin.

Über Ihren ersten Tag als Museumsdirektorin haben Sie mal gesagt, der "Tänzerinnen-Brunnen" hätte damals gleich ein Unbehagen bei Ihnen ausgelöst.

Ich bin im Dezember 2022 ans Museum gekommen, und das Willkommensgeschenk von meiner Vorgängerin war tatsächlich ihre Tagung und anschließende Publikation "Georg Kolbe im Nationalsozialismus". Das war der Startpunkt für mich, ironischerweise. Aber es hat dann doch noch ein paar Monate gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was in solch einem Objekt alles zusammentrifft und sich vermischt. Wir haben es erst im Januar dieses Jahres geschafft, in direkten Kontakt mit Heinrich Stahls US-amerikanischen Nachfahren zu treten, nachdem wir zuvor alle erdenklichen Kanäle versucht hatten, um in Kontakt zu kommen. Diesen Januar stand dann plötzlich der Ur-Urenkel des ermordeten Heinrich Stahl unangekündigt bei uns im Garten und sagte: "Hallo, ich bin's, ist Kathleen Reinhardt da?"

Und dann?

Er hat den Brunnen damals zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen, war aber mit einem Foto davon aufgewachsen. Er wollte uns vielleicht auch erstmal ein bisschen testen und uns kennenlernen. Ich empfand das als ein sehr nettes Gespräch, danach begann die E-Mail-Korrespondenz, auch mit seiner Mutter und mit anderen Familienteilen der Stahls.

Das ganze 20. Jahrhundert spiegelt sich in einem Brunnen wider, jetzt soll daran eine Gedenkplakette befestigt werden. Wie wird der Text lauten?

Der ist gerade noch in Arbeit, gemeinsam mit den Nachfahren. Das Letzte, was wir im Archiv gefunden hatten, war ein Anwaltsbrief von 2001, in welchem die Vertreter der Familie Stahl ihren Verzicht erklärten, sich aber zumindest ein Gedenken am Brunnen wünschten. Seit 2001 blieb dieser Wunsch leider unberücksichtigt. Das war der Ausgangspunkt für unsere Versuche, ab 2024 Kontakt aufzunehmen. Eine Gedenkplakette ist ja nur ein kleiner Teil unseres großen Spektrums des Gedenkens, bestehend auch aus Publikationen, Seminaren, politischen Bildungsangeboten und Veranstaltungen, die die Grenzen des Archivs bei Weitem überwinden und diese Unrechtsgeschichten ins Jetzt tragen. Wir hatten bereits die Erfahrung, dass Nachfahren der Verfolgten auch schon manchmal am Format der Stolpersteine kritisieren, dass sie zwar wichtig, aber leider so furchtbar klein sind, es im Grunde eine Verkürzung ist, ein ganzes Leben auf so wenig Platz. Manche Nachfahren wünschen sich – über eine Plakette hinaus – ein Bewusstsein für die genauen Umstände der Verfolgung und für das System dahinter.

Ihre Herangehensweise legt offenbar Wert auf Langsamkeit und die Ausführlichkeit. Genau das fehlende Tempo wurde Ihnen jetzt von einem Anwalt der Stahl-Erben zum Vorwurf gemacht. Wie genau liefe eine Rückgabe des Brunnens ab, wenn jetzt Bewegung in die Sache käme?

Der Vorwurf, ich würde hier versuchen, eine gerechte Lösung zu verzögern, hat mich überrumpelt und auch getroffen. Es ging und geht um das genaue Gegenteil. Wir haben diese Prozesse ja angestoßen – mit all ihren Konsequenzen. Im Sommer letzten Jahres hat unsere tiefere Recherchearbeit begonnen. Seit Anfang dieses Jahres konnten wir direkten Kontakt aufnehmen, seit Mai dieses Jahres wissen wir von einem Anwalt, dass Teile der Nachfahren wahrscheinlich die Verzichtserklärung von 2001 nicht kennen oder ihr nicht zustimmen. Das Kolbe-Museum hat das, was Stahl nicht nur mit seiner faktischen Enteignung angetan wurde, auch immer als das bezeichnet, was es ist: ein unverzeihliches, maßloses Unrecht. Wir haben allerdings den Begriff "Raubkunst" nicht benutzt. Rückblickend stelle ich fest, dass wir mit der Nutzung des Begriffes Unklarheiten hätten vermeiden können. Seit Juni haben wir die Dinge entsprechend benannt und werden das auch in Zukunft tun. Natürlich wollen wir gemeinsam zu einer fairen und gerechten Lösung kommen.

Aber wie geht das?

Wir hatten ein für uns alle bedeutsames und schönes Treffen letztes Wochenende. Provenienz-Recherche ist extrem komplex und braucht besonders viel Zeit, wenn man sie für alle öffnet. Wir wollten es nicht hinter verschlossenen Türen machen, wie sonst üblich. Ich merke, dass sehr viele Menschen an solchen Prozessen interessiert sind. Die Gespräche unter Anwälten über die Frage, wie eine Restitution gestaltet werden kann, haben noch nicht stattgefunden. Das für die vergangene Woche angesetzte Anwaltsgespräch wurde abgesagt und ist jetzt für nächste Woche geplant. Der Anwalt hat uns als Museum auch gefragt, ob wir uns zu den Washingtoner Prinzipien bekennen. Das tun wir natürlich. Heutzutage bekennen sich alle deutschen Museen wie selbstverständlich dazu. Was vor einigen Jahrzehnten noch hart erkämpft werden musste, ist für uns heute eine Selbstverständlichkeit und Kompass unseres Handels.

Trotz dieses Bekenntnisses hatten ja auch andere deutsche Museumssammlungen in den vergangenen Wochen und Monaten ihre Schwierigkeiten mit dem Thema NS-Raubkunst, auch noch im Jahr 2025. Was macht das Thema so komplex? Ist die Geduld der Öffentlichkeit aufgebraucht, erwiesenermaßen nach vielen Jahrzehnten der Verschleppung und des gaslighting gegenüber jüdischen Nachfahren? Ist es auch ein Kommunikationsproblem, bei dem die Sphären von Wissenschaft, Politik und Justiz aneinander vorbeireden?

Auf jeden Fall, die Geduld der Öffentlichkeit und natürlich die Geduld der Nachfahren ist verständlicherweise aufgebraucht. Es ist ein extrem heikles Thema, das viele Menschen interessiert. Gleichzeitig ist es ein Thema, das von unterschiedlichen Interessen bestimmt wird: Institutionen wollen ihre Sammlungen erhalten und schützen. Hinzu kommen die Nachfahren der Opfer, die wirklich die absolute Priorität haben sollten, mit ihren jeweiligen Wünschen. Obendrauf legt sich noch eine juristische Ebene mit verschiedenen Rechtsständen zu verschiedenen Zeiten. Das Finden einer gerechten Form von Restitution ist meine Top-Priorität, auch eine Institutionskritik und -erneuerung aufseiten der Museen ist mir sehr wichtig. Dazu gehört ja auch die unbequeme Wahrheit, dass Georg Kolbe den Machthabenden während des Nationalsozialismus nicht abgeneigt war. Ausgerechnet er als Schöpfer des geraubten "Tänzerinnen-Brunnens" – er als Namensgeber unseres Museums.

War es Ihnen deshalb so wichtig, neben der Objektgeschichte auch die Bildsprache des Brunnens zu kritisieren?

Ja, beides zusammen zu lesen, beides zusammen auszuhalten. Als ich gesehen habe, dass die steinernen Sockelfiguren des Brunnens Schwarze Jünglinge abbilden, bin ich nochmal ins Archiv gegangen und habe in der Bilddatenbank gesucht, was Kolbes Vorlagen waren und wer seine Modelle. Im Laufe der Recherchen sind wir auf die faszinierende Arbeit von Anette Hoffmann gestoßen und auf die Spur von Mohamed Nur, der eventuell Kolbe Modell gestanden haben könnte. Kolbe hat wunderschöne Skulpturen und Zeichnungen von Schwarzen Modellen in seinem Studio gemacht, die keine visuelle koloniale Codierung enthalten. Im Brunnen jedoch haben wir Schwarze als Stützfiguren, als Trägerfiguren. In dieser Hierarchie liegt ein Motiv, das über Jahrhunderte hinweg nur den versklavten, dienenden Schwarzen zeigen wollte. Somit haben wir im Moment also zwei Leerstellen in diesem Objekt, zwei Ebenen der Nicht-Kommentierung.

Die wären?

Auf der einen Seite fehlt Klarheit in Bezug auf die Enteignungsgeschichte – das ist das Wichtigste für das Museum. Auf rein bildlicher Ebene fehlt die enge Verflechtung mit dem deutschen Kolonialismus. Hier stapeln sich verschiedene Ungerechtigkeiten und Gewaltgeschichten aufeinander. Diese Verschränkung hat mich sehr interessiert.

Inwiefern lässt sich beides sinnvoll miteinander verbinden - oder ist das im aktuellen deutschen Debattenklima sogar ein Antagonismus geworden? Nimmt sich das gegenseitig etwas weg?

Nein, ich persönlich glaube das nicht. Aber für viele kann das herausfordernd sein, weil hier bildungspolitisch noch so viel getan werden muss. Deshalb ist das Sprechen über diese Verschränkung besonders wichtig – so wie im neu entstandenen Kunstwerk vom afrojüdischen Künstler David Hartt, welches im Garten direkt am Brunnen steht. Also beides in seinen jeweiligen geschichtlichen Besonderheiten zu verstehen, die NS-Verfolgung und die kolonialen Weltpolitiken, da beides menschenfeindliche Systeme waren, die Auswirkungen bis in unsere Gegenwart haben. Dass wir unsere historische Verantwortung gegenüber beiden sehen sollten. Das Durcharbeiten durch schwierige Vergangenheiten kann aber gerade auch eine Möglichkeit sein, als Gesellschaft zueinander zu finden. Wir Museumsmenschen haben ja erlebt, wie stark sich unser Fachbereich in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat und weiter verändern muss. Nur haben wir mit Rückschlägen zu kämpfen.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel ist der einzigartige Studiengang Kunst Afrikas an der FU Berlin gefährdet, in dem ich selbst promoviert habe. Das ist der einzige Studiengang im deutschsprachigen Raum, der explizit auf afrikanische Kunst zugeschnitten ist. Und wenn so etwas jetzt wieder zurückgenommen wird, wenn junge Menschen nicht mehr länger mit einem Wissen, Bewusstsein und einer Sprache dafür ausgestattet werden, dann ist das ein großer Umbruch und ein großes Problem. Wir waren in der Hinsicht eigentlich schon so weit gekommen.

Georg Kolbe war in seiner Zeit eher ein Opportunist, der sich jedem politischen Umbruch wieder anzupassen wusste.

Kolbe ist über vier politische Systeme hinweg erfolgreich gewesen: Kaiserzeit, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, und auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit verkaufte er sich schon wieder gut. Er hat sich selbst nicht als politischen Menschen verstanden, war aber in jedem System sehr nah an der Macht. Das hat natürlich auch etwas mit dem Handwerk des Porträtisten zu tun. Wir haben jetzt vielleicht zum ersten Mal die Möglichkeit, das alles in seiner ganzen Komplexität aufzuarbeiten. Das sollte sich aber nicht anfühlen wie eine Pflicht, wie dieses typische "Wir müssen das aufarbeiten". Sondern es ist eine Aufgabe, die Wissen, Haltung und eine innere Überzeugung verlangt.