Schon mal von der Jim Kweskin Jug Band gehört? Den allermeisten Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung "Para-Moderne" in der Bundeskunsthalle Bonn dürfte der Name unbekannt sein. Immerhin trat die Gruppe im Oktober 1966 im Avalon Ballroom auf, einem der Konzertsäle der Hippie-Bewegung in San Francisco. Mit dabei: Big Brother and the Holding Company, alsbald äußerst berühmt dank der Sängerin Janis Joplin.

Ach, und dann ertönt auch mitten in der Ausstellung das Gedudel vom "Summer of Love", als der das Jahr 1966 alsbald verklärt wurde. Filmschnipsel vom Monterey Pop Festival des folgenden Jahres laufen über einen Monitor. Da hängt dann auch das Plakat für die eingangs erwähnte Jim Kweskin Jug Band, neben zahlreichen anderen, ähnlich ornamental überladenen Postern jener Richtung, die man damals "psychedelisch" nannte. Weil ihre Protagonisten, ihrem Guru Timothy Leary folgend, bewusstseinsverändernde Drogen schluckten, vor allem das anfangs noch frei verkäufliche LSD.

Damals sprossen in Kalifornien die Kommunen nur so. Ganze Bands hausten in Garagen, man teilte Wohnungen, Betten und den Joint sowieso. Die Hippie-Bewegung sprach fortwährend von "Revolution", aber das meinte vor allem die Veränderung des eigenen Denkens und Lebens. Man suchte eine alternative Lebensform.

Befreiung von der kalten Rationalität

Dieses Streben eint alle Bewegungen, die die Moderne mit ihren beständig zunehmenden Anforderungen begleiteten, um sich genau von dieser Ära der Technik, der Industrie und der kalten Rationalität zu befreien. Dafür haben die Kuratoren Johanna Adam und Robert Eikmeyer den Titel "Para-Moderne" gefunden, um die "Lebensreformen ab 1900" - so der Untertitel - zu fassen.

Es ist ein kluger Einfall, nicht strikt chronologisch zu beginnen, sondern eher ein mixtum compositum zu präsentieren, in dem gleich rechts vom Eingang die counter culture der späten 60er-Jahre viel Platz bekommt, vor allem dank der passenden Plakate, die ein Privatsammler hütet. "Woodstock" kommt auch noch vor, aber da war die Gegenbewegung bereits kommerzialisiert und warf mit der legendären Dreifach-LP und später dem Film enorme Gewinne ab. LP? Das steht für "Langspielplatte" und muss Jüngeren erklärt werden.

Das ist überhaupt die Krux all dieser Bewegungen - sie bleiben nur den Beteiligten präsent. Früher oder später geraten sie in Vergessenheit. Auf Nachgeborene wirken sie in der Regel nur noch wunderlich. Dabei muss man sich den ungeheuren Ernst vor Augen halten, mit dem all diese Ausstiege aus der Gesellschaft angegangen wurden. Dazu gehört sehr viel Sendungsbewusstsein. Der Wahn ist ein naher Verwandter.

Blütezeit des Aussteigertums

Beispiel "Fidus": Unter diesem Namen machte der 1868 geborene Hugo Höppener auf sich aufmerksam. Die von ihm ab etwa 1900 immer wieder gemalte Pose des Jünglings, der sich dem offenen Himmel entgegenreckt, begleitete unter dem Titel "Lichtgebet" geradezu Generationen von Sinnsuchern.

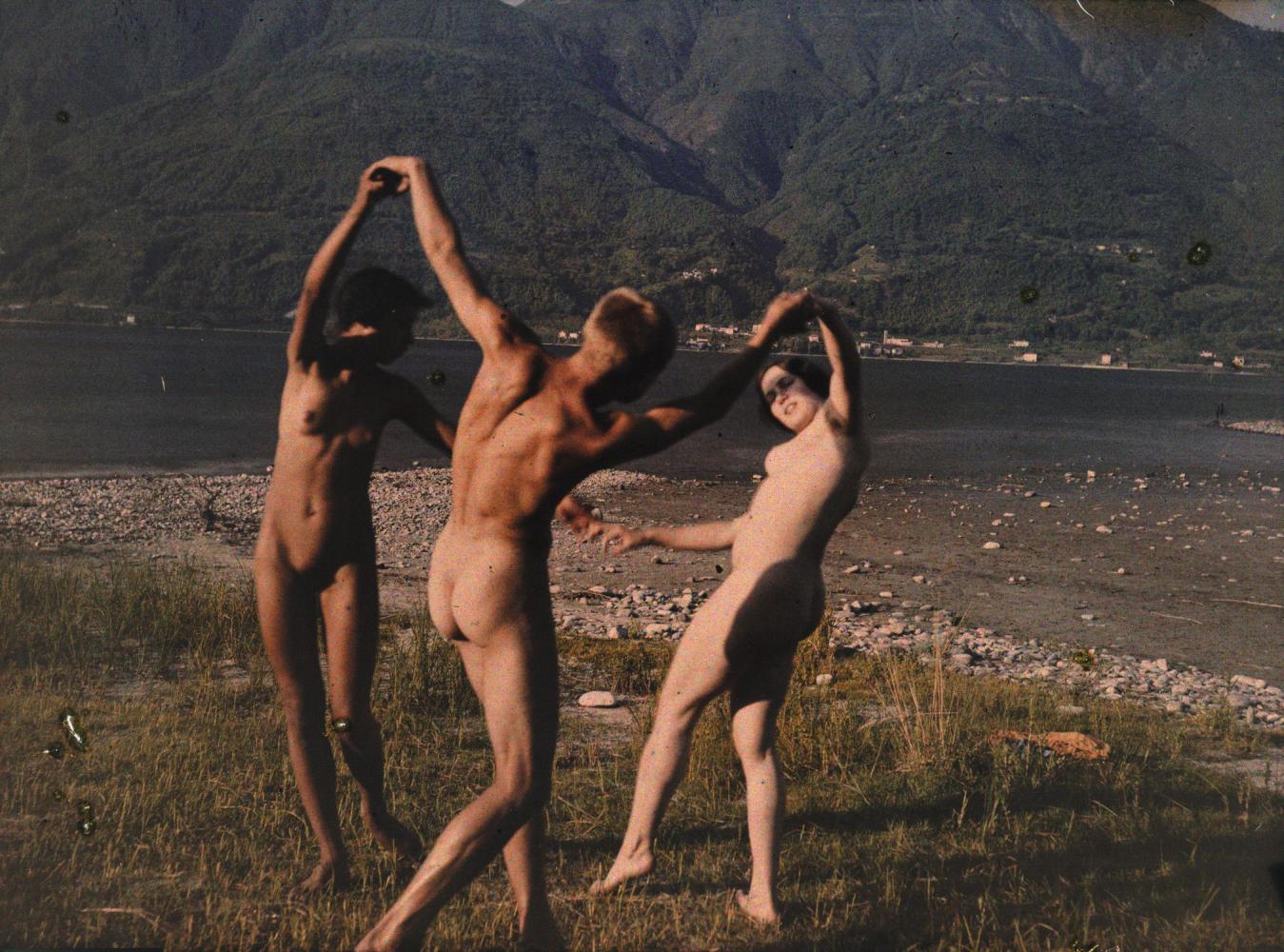

Die Jahre zwischen 1900 und dem Ersten Weltkrieg waren überhaupt die Blütezeit des Aussteigertums. Am bekanntesten - auch dank der Wiederentdeckung durch Kurator Harald Szeemann - ist der Monte Verità, eine Kolonie nahe dem südschweizerischen Ascona. Wer konnte, ließ sich dort ein Häuschen bauen, um alsdann in härenen Gewändern (oder auch ohne) herumzulaufen und zu tanzen.

Letzteres spielt überhaupt eine enorme Rolle. Mary Wigman mit ihrem Ausdruckstanz und Rudolf Laban als Lehrer zogen zahllose Schülerinnen an. Auf dem Monte Verità hielt er viel besuchte Sommerkurse ab, bis in die unmittelbare Nachkriegszeit hinein. Laban wandte sich vom herkömmlichen Ballett "zugunsten des individuellen Ausdrucks von Emotionen und inneren Zuständen" ab. So heißt es im gewichtigen, leider nicht ganz leicht zu handhabenden Katalog.

Entzauberung der Kunst

"Wahrheit" ist ein Schlüsselbegriff. Gustav Klimt malte die "Nuda Veritas" 1899, als er mit seinen Bildern für die Wiener Universität einen riesigen Skandal entfachte. Die nackte Wahrheit schaut den Betrachter mit durchdringendem Blick an, alles andere als eine femme fatale. Dieses aus Wien entliehene Gemälde ist sozusagen das Spitzenobjekt der Ausstellung.

Die Wahrheit glaubten gerade die Künstler auf ihrer Seite zu haben, die sich von den Akademien abwandten und Sezessionen gründeten. Die ungegenständlichen Bilder dämmerten am Horizont, und die Bonner Schau ist an dieser Stelle dabei, zu einer Kunstausstellung zu werden, Wassily Kandinsky und seine Programmschrift "Über das Geistige in der Kunst" liegen bereit. Der unterschätzte František Kupka ist vertreten, und von Kandinsky selbst die Grafikmappe "Kleine Welten".

Das Problem der Ausstellung ist, dass die Grenzen zwischen Kunst und Wahnsinn, zwischen Tanzkurs und Naturkost so fließend sind. Neben der Theosophie und ihrem mittlerweile recht gründlich entzauberten Rudolf Steiner kommt dann auch ernsthafte Philosophie herein, in Gestalt von Heidegger mit seinem Refugium im Schwarzwald. Dieser wird aber schnell wieder niedergemacht durch die in einem nachgebauten Holzhäuschen abgespielte Schmähung von Thomas Bernhard. So aus dem Zusammenhang seiner Romankomödie "Alte Meister" gerissen, ist das ein etwas schaler Triumph.

Das gelobte Loheland

Doch eine wirkliche Entdeckung ist der Ausstellung mit Loheland gelungen, einem - so das entsprechende Kapitel - "Schul- und Siedlungsprojekt der Lebensreform in der Rhön". Unweit von Fulda gründeten Hedwig von Rohden und Louise Langgard 1919 auf einem 44 Hektar großen Areal eine "Schule für Körperbildung, Landbau und Handwerk", um jungen Frauen einen Weg zu Eigenständigkeit zu bahnen. In den Werkstätten wurde genäht, geschreinert und getöpfert. Die Ausstellung zeigt die erstaunliche Bandbreite der Produkte, die nach einiger Zeit auch für den Verkauf gefertigt wurden.

Loheland überdauerte die Zeiten und beherbergt heute Kindergarten und Waldorfschule. Die anderen Reformprojekte vergingen, sobald ihre Gründer starben oder sich abwandten. "Ich wollte tief leben", hatte Henry David Thoreau, dieser Urvater aller Aussteiger, 1854 in seinem Buch "Walden" geschrieben (und sich unweit von Boston an einem Waldteich niedergelassen).

Der Satz könnte als Motto über der Ausstellung stehen, denn dies verband alle noch so heterogenen Alternativbewegungen: der Wunsch, "tief" und wahrhaftig zu leben. Nur wenigen, auch das ein Fazit aus Bonn, ist es gelungen.