Diesen Abend im Herbst 1987 werde ich nie vergessen. Den Tumult im Hamburger Thalia Theater auch nicht. An die Karten für Tankred Dorsts "Parzival" in der Inszenierung eines gewissen Robert Wilson waren wir zufällig geraten, eine Schulfreundin und ich. Die Uraufführung lag ein paar Tage zurück, trotz guter Kritiken lag 'Skandal' in der Luft. Ein älteres Paar aus dem Bekanntenkreis legte keinen Wert auf seine Abo-Karten und gab sie an uns weiter.

Die Opulenz von Bühnenbild und Kostümen – alles weitgehend vom Gesamtkunstwerker Wilson entworfen – hätte der Bridge-Partnerin meiner Mutter sogar gefallen. Aber Dorsts aus Fragmenten zusammengefügter Text und das Spiel der Hauptfigur – eher nicht.

Es geht um die spirituelle Entwicklung eines naiven Jungen, der (in der Sage) zum Ritter der Tafelrunde von Artus und dann selbst zum Gralskönig reifen wird. Ich erinnere mich, dass Parzival – von einem knapp 20-Jährigen gespielt – mit eigenartigen Bewegungen über die Bühne lief und seinen Text häufig kichernd und stockend ablieferte. Diese Performance war es wohl, die nicht wenige im Publikum dazu animierte, sich laut einzumischen ("Unverschämtheit!") und die Aufführung dann Türen knallend zu verlassen.

Kind von Eltern, die sich nicht für Kunst interessierten

Mir wurde erst später klar, dass Wilson die Titelrolle mit dem autistischen Künstler Christopher Knowles besetzt hatte. Wilson hatte den damals 14-Jährigen 1973 für seine New Yorker Performance-Kompanie Byrd Hoffman School of Byrds entdeckt. Knowles, der schon als Jugendlicher serielle Textarbeiten mit bemerkenswerter mathematischer Ordnung schuf, ist bis heute künstlerisch aktiv.

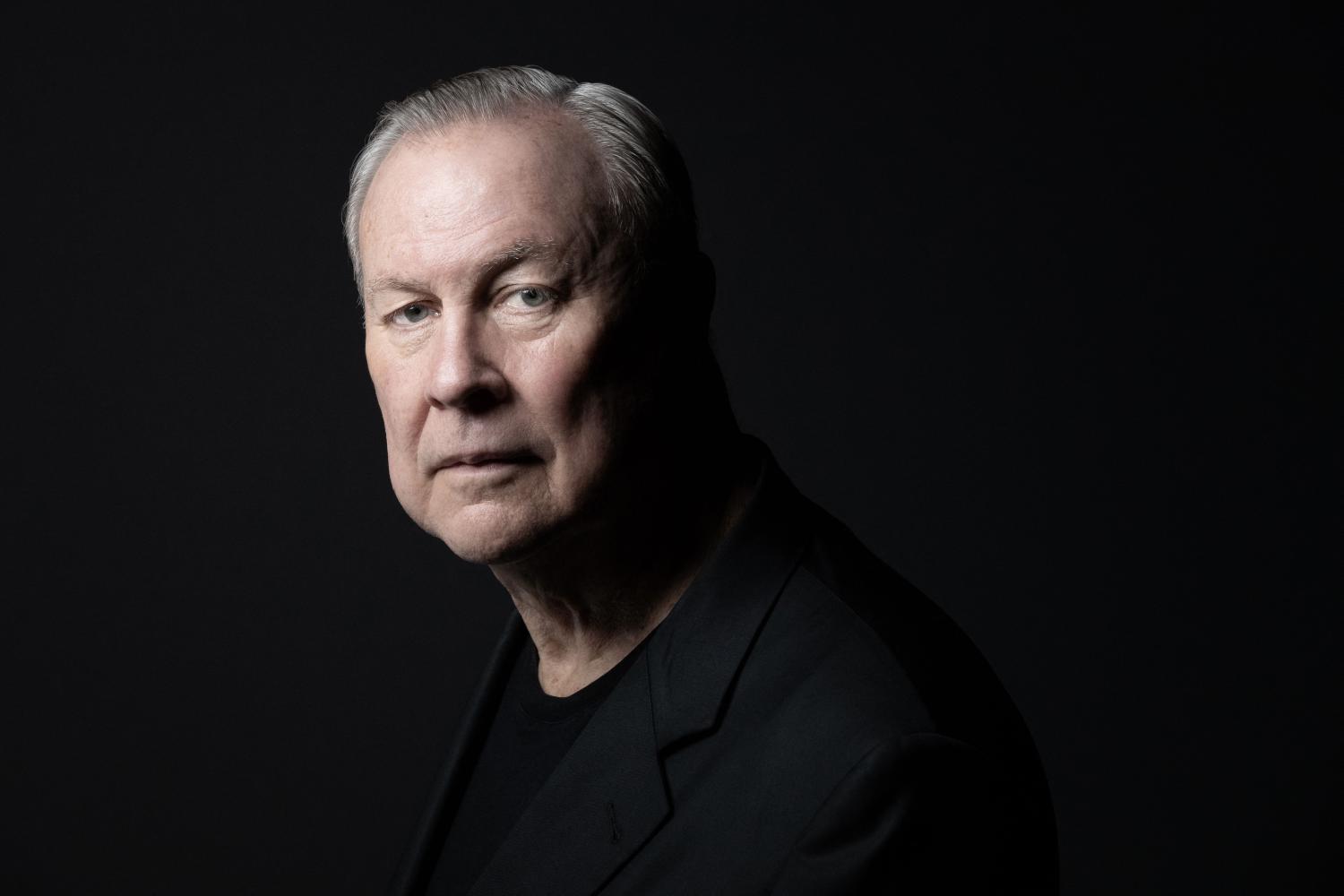

Sein Förderer Robert Wilson ist am 31. Juli mit 83 Jahren gestorben – in Water Mill, New York, wo er 1992 das Watermill Center gegründet hatte: ein interdisziplinäres Kunstzentrum und "Labor für Performance". Das Haus hat Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt angezogen. Bis heute finden unter seinem Dach Ausstellungen und Bildungsprogramme statt, organisiert das Center Künstlerresidenzen und offene Ateliers. Auf dem Zehn-Hektar-Gelände sind nicht zuletzt die reichhaltige Kunstsammlung des Gründers, eine Forschungsbibliothek und Archive untergebracht, die Einblicke in das Leben und Werk von Robert Wilson geben.

"Heart of Texas" nennen die Leute in Waco, einem traditionellen Viehzuchtzentrum, ihre Stadt. Dort wurde Robert Wilson 1941 geboren. Als einziges Kind von Eltern, die sich nicht für Kunst interessierten und den Sohn dazu drängten, Betriebswirtschaft in Austin zu studieren.

Kunst aus therapeutischen Kontexten

1963 hat Wilson genug davon, zieht nach Brooklyn, studiert Architektur am Pratt Institute und nimmt Unterricht bei der Witwe eines berühmten Bauhaus-Künstlers: Sibyl Moholy-Nagy. Das Multitalent studiert noch Malerei beim Abstrakten Expressionisten George McNeil und arbeitet mit den berühmten Choreografen George Balanchine und Merce Cunningham zusammen. Die Gründung der Byrd Hoffman School of Byrds im Jahr 1968 geht auf die schon im Studium begonnene Arbeit mit behinderten Kindern zurück. Bird Hoffman hieß die Tänzerin, mit deren Hilfe der junge Wilson sein Stottern überwand.

Die spezielle Körpersprache seiner Theater-Arbeiten rührte teils aus therapeutischen Kontexten, teils aus Wilsons Interesse am Marionettenspiel und fernöstlichen Bühnentraditionen her. Seine Choreografien tendierten zum Bildhaften und Skulpturalen, das war gewöhnungsbedürftig und bald faszinierend anzusehen.

Seit "Parzival" hatte die Hamburger Theaterszene Wilson ins Herz geschlossen (das Publikum mit der Zeit ebenso). 1990 wurde "The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets" zum Welterfolg. Für die "Freischütz"-Adaption arbeitete Wilson am Thalia Theater mit Tom Waits und William S. Burroughs zusammen. Ähnlich spannend fand ich das Musical "Alice" (1992) nach Lewis Carroll, auch am Thalia, und Tom Waits schrieb ebenfalls die Musik dazu.

Die "kleinen Rädchen" waren fix und fertig

Großartig und kühn-minimalistisch in der Choreografie war auch Wilsons Produktion von Wagners "Parsifal" an der Hamburgischen Staatsoper. Ich erinnere eine hell erleuchtete Bühne, die Zeitlupenbewegungen und der mitunter erstarrende Habitus der Charaktere, deren Gesten zu Zeichen wurden – und auch insgesamt eine Bildsprache, die der rauschhaften Musik zu widerstehen schien und gerade deshalb die Gesamtwirkung des "Weihefestspiels" (Wagners Bezeichnung) zum spirituellen Erlebnis steigerte.

Nach einer Aufführung von Brechts "Dreigroschenoper" am Berliner Ensemble – nach der Premiere 2007 war die Inszenierung Wilsons jahrelang ein Renner – berichtete mir einer der Darsteller, der in einer Reihe von Ensembleszenen auftrat, welche Knochenarbeit die mitunter kleinteilige Choreografie für den Cast bedeutete. Der Mann war fix und fertig davon, als "kleines Rädchen" im gut geölten Wilson-Uhrwerk funktionieren zu müssen.

Neben der Theater-Arbeit hörte Wilson nie auf, Bildender Künstler zu sein. Seine Malereien und Zeichnungen waren häufig an die Bühnenwerke gekoppelt. Seine geometrischen Skulpturen wie "Mobius Strip", "Hyperbolic Obelisk", "Tractricious" (in Zusammenarbeit mit Tom Nicol) oder "Broken Symmetry" zeigen seinen Rang als Bildhauer jenseits des Theaters. 1993 wurde Wilson für sein skulpturales Schaffen mit dem Goldenen Löwen der Biennale in Venedig ausgezeichnet.

Der Hut macht den Mann

2018 inszenierte er eine Ausstellungs-Hommage an Max Ernst und den Surrealismus unter dem Titel "The Hat Makes The Man" im Brühler Max Ernst Museum. Hier präsentierte er eigene Arbeiten, Requisiten aus Theaterinszenierungen, ethnologische Objekte, Inuit-Figuren, Masken und eigens angefertigte Installationen. Wilsons Umgang mit dem Motiv des Vogels und das Spiel mit surrealen Raumerfahrungen standen im Mittelpunkt. 2024 gestaltete er außerdem die Schau "A Chair and You" im Leipziger Grassi-Museum. Diese drehte sich um die Stuhlsammlung von Thierry Barbier-Mueller, die Wilson in eigenen Worten als "Kunst- und Wunderkammer" inszenierte.

Welches Feld hat er nicht beackert? Sogar als Möbeldesigner war Robert Wilson aktiv. 1987 entwarf er den zwischen Kunst- und Gebrauchsobjekt oszillierenden "Parzival, a Chair with a Shadow" aus teils gebleichtem, teils schwarz gefärbtem Birkenholz. Am Sitzmöbel klebt als skulpturale Erweiterung – der eigene Schatten. Der Schatten gehört zu uns, er ist das "eigene Fremde", das uns auf dem Fuße folgt.

Was Robert Wilson immer an Parzival – den Wagner etymologisch unkorrekt in "Parsifal" (den reinen Toren) umbenennt – interessiert hat? Es war vor allem die Offenheit der Figur für das Unbekannte, inklusive der eigenen Abgründe. "Ich weiß, dass ich nichts weiß, vor allem über mich", so könnte man Sokrates’ berühmten Satz erweitern. Am Ende von Tankred Dorsts "Parzival" sucht der Antiheld in der "Gletscherregion des Grals" nach Erlösung und Sinn. Auch Robert Wilson war ein Suchender und Fragender – er hörte damit bis zum Lebensende nicht auf. In welchen Regionen er jetzt unterwegs ist, wissen wir nicht.